「探そう!コミュニティの芽」vol.3 ~本を介したコミュニティ〜

コミュニティづくり2025.09.30

こんにちは。ライフデザインラボの船本由佳です。

住み続けたいまちをつくるには、安心・安全な住居に加えて、一緒にいると楽しい人やいざというときに助け合いができる人が近所にいるかといった、人とのつながりも大切な要素です。

「探そう!コミュニティの芽」では人と人とのつながりが育まれている現場や 、その仕組み、 キーパーソンを紹介しています。

今回は、「本を介したコミュニティ活動」について紹介します。

本をテーマにした施設や活動はいろいろなカタチがあり、例えば、本を車に乗せて運ぶ移動型本屋さんやシェア型本屋、神奈川県には独立系の個性的な書店もあり、それらを紹介する「本は港(主催 LOCAL BOOK STORE kita.)」などのイベントもあります。

ライフデザインラボの研究員であり、司書の資格を持ち、今は「本のとまり木」の名前で本の楽しさを伝え、本によってコミュニケーションを生み出す「ブックコミュニケーター」として活動している石井裕子さんに話を聞きました。

1)ブックコミュニケーター 石井裕子さん

裕子さんは横浜生まれ、横浜育ち。大学を卒業後、情報誌制作の会社に就職。ある時もっと一人ひとりに寄り添って情報を手渡す仕事がしたいと司書資格を取得し、神奈川県の専門図書館などで勤務経験があります。

2021年からブックコミュニケーターを名乗り、本の楽しさを伝え、本によってコミュニケーションを生み出す活動をスタートしました。シェア型本屋「LOCAL BOOK STORE kita.」で、コミュニティマネージャーとして運営実務や参加者交流の促進を担い、そのほか、鶴見の商店街にある「本とアートの実験室ラムリア」の立ち上げに携わってきました。

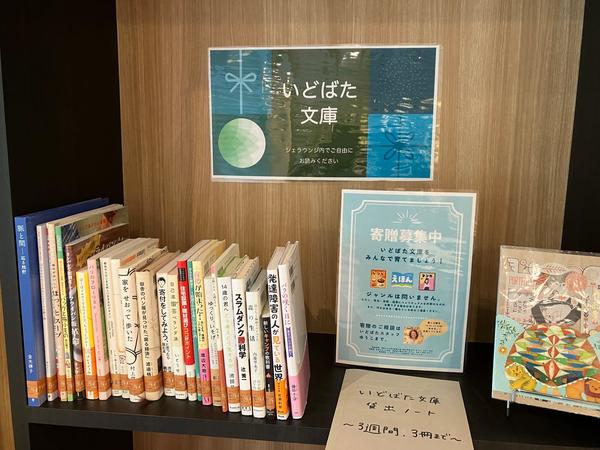

横浜市南区に2024年に誕生した神奈川県住宅供給公社(以下、公社)の賃貸住宅「フロール横浜井土ヶ谷」には、裕子さんが呼びかけ人となってスタートした「いどばた文庫」があります。また、公社の別の賃貸住宅「フロール横濱関内」の1階にある、まちの共用部「benten103」の本棚整理を通して関わる人を増やしていく「図書委員会」のスキームづくりやコワーキングスペース「ヨコハマホップ」の本棚とそれにより人が交流する仕組みづくりのアドバイスや、秦野駅近くの「SASAYA CAFE」で「本を通して「働く女性」「子育てママ」の居場所を豊かにしたい」をコンセプトにしたライブラリーの立ち上げ伴走を行うなど、本をテーマとした居場所運営の伴走支援をしています。公営・民営双方の図書館での勤務経験があり、公的役割のある図書館とまちなかでの場づくりの双方に取り組んでいます。

本が交流を生む場は様々なものがありますが、次の項では全国的に広がってきている「まちライブラリー」と「みんとしょ」など、裕子さんが手掛けているいくつかの「本がある居場所」についてお伝えします。

2)みんなが本を持ち寄る「まちライブラリー」

個人で始める小さな図書館のことをマイクロライブラリーといいます。まちライブラリーもマイクロライブラリーのひとつです

まちライブラリーはいつでも誰でもどこでも始めることができる、本を通じて人と出会うまちの図書館です。個人や団体が自宅やカフェ、病院等の一角に本棚を設置して、本の貸し借りなどを行う場として全国に広がっています。

2008年大阪のビルの一角に提唱者の礒井 純充さんが自分の蔵書を集めて開所したことを原点に、いまでは一般社団法人まちライブラリーが設立され、まちライブラリーの開設・運営支援が行われています。

まちライブラリーの始めとしてはまず、本棚を設置して、本の寄付を呼びかけます。

託された本にはまちライブラリーの蔵書だとわかるように背表紙シールを貼り、貸し出しカードのポケットなどをセットします。

寄贈者の情報やメッセージ、借りて読んだ人のメッセージが増えていく「感想カード」を設置することもでき、本を手にした人にその本がこれまでどのような人に読まれてきたのか履歴が伝わっていきます。

まちライブラリーの運営に便利な「まちライブラリー」のロゴの入った共通デザインのブックポケット、みんなの感想カード、しおり、貸出カード、パンフレット、フラッグ、看板などが公式サイトで用意されていて、これを利用することで小規模から気軽にはじめることができます。

申請すれば、一般社団法人まちライブラリーのホームページやフェイスブックなどに掲載されるため関心のある人に存在を伝えることができます。

はじめ方など詳しくはまちライブラリーホームページに掲載されています。

3)一箱本棚オーナー制度「みんとしょ」

「みんとしょ」は2020年に開設した静岡県焼津市の「みんなの図書館さんかく」からはじまった一箱本棚オーナー制度を採用した図書館。

月額のオーナー料を支払って図書館の中に自分だけの本棚を持つ制度で、この仕組みを展開して全国に100館以上が活動しています。

立ち上げには、特別な許可やライセンスは必要ありませんが、1号館である「みんなの図書館「みんとしょ」の考え方を知り、すでに活動中の「みんとしょ」に見学に行ったりして実態の話を聞いてから始めることが推奨されます。

運営支援については「みんとしょ」サイトで詳しく書かれています。

「本とアートの実験室ラムリア」は鶴見駅にほど近い「レアールつくの」というちょっとレトロなアーケード商店街の一角にスタートした一棚オーナー制度。2021年、本を介してコミュニティのきっかけを作りたいという運営者が裕子さんに相談し、スタートしました。

「いまでは積極的にお店番を担ってくれる方がいて、ラムリアの別のオーナーさん主催のお茶会に参加くださったり、その方にわざわざ会いに来るお客さんが生まれたりと少しずつ交流が生まれていると感じます」と裕子さん。いまは裕子さんも棚のオーナーの1人として、不定期でお茶会を開き、コーヒーをふるまったりお話をしたりしています。

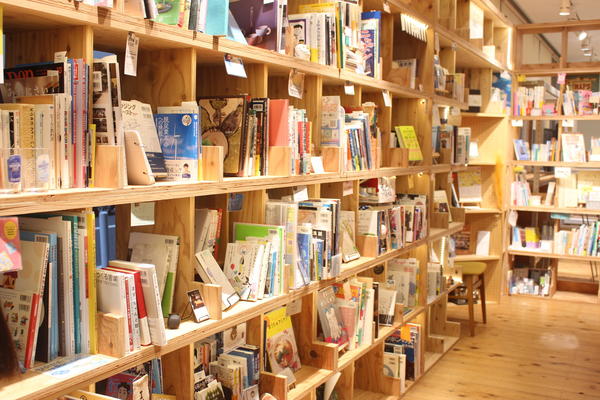

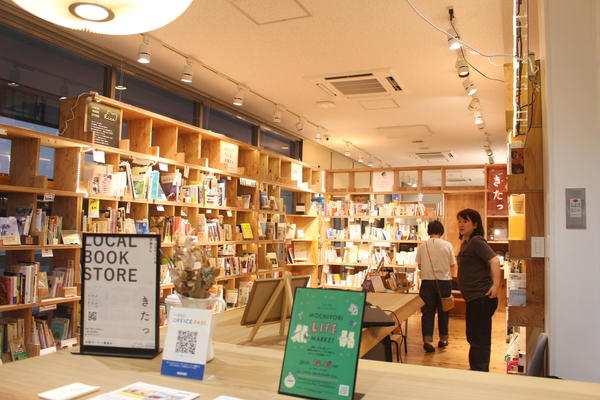

公社ビル1階Kosha33にある「LOCAL BOOK STORE kita.」は貸し出しではなく販売をする一箱本屋(一部、閲覧のみの箱もあります)。ここもみんとしょネットワークの一つです。定期的に「棚シャッフル」や棚オーナーの自主イベントなどを開催することでオーナー同士、来店者との交流が生まれることも関わる人たちの楽しみの一つ。

本人がいなくても本棚を前に「この棚の持ち主はどんな人だろう」「会ってみたい」という気持ちになり、会話がはじまるきっかけに溢れています。

裕子さんがkita.のコミュニティマネージャーをしていた頃、共通点があると感じたオーナー同士に店番に入ってもらうことで意気投合したことがあったそうです。「それぞれの居場所に訪問しあったりして交友範囲を広げたり、オーナー同士が組んで新しいテーマで棚を展開することになったりと、棚オーナーの個性が掛け算になっていく様子にワクワクしました」と裕子さん。

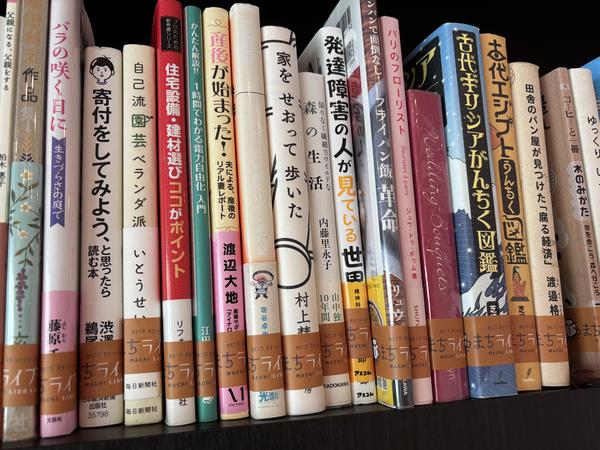

みんとしょの場合、本棚は自分を表す場でもあります。本棚のオーナーは自分の区画の中におすすめの本を並べることで自己表現ができます。うさぎをテーマにした本ばかりを集めている棚、「鳥取県」のことばかりの本棚、一貫性はなくてもオーナーの好きが溢れている棚など、本棚は所有者の心や経験、メッセージを表しています。

個の発露としての棚がずらりと並ぶ様子は圧巻で、表現と知的欲求の両方が叶う空間です。

4)コミュニティに「本」が役立つこと

裕子さんに「コミュニティを育むにあたり、本が果たす効用」を4つあげてもらいました。

<場がやわらかくなる>

コミュニティ施設の運営をすると、つい「たくさんイベントを開催して集客しなければ」と考えがちですが、「ハレ」の日だけでなくイベントがない「ケ(日常的)」の日での仕掛けがあることで、利用者層が広がります。

また、空間的にも、例えば洗練された所にあえて本を置くことで本を口実に立ち寄りやすくなり、敷居が低くなったという声を頂いたこともあります。

<一人でも居やすい>

場に本があることは、そこを利用する人にとってもメリットがあります。外に出てみたけれど、今は静かに過ごしたい。そんな時も、そこにある本を手に広げるだけで、一人でも自然体でいることができます。

同時にその空間に同居する他の人の気配を感じ、「私は一人じゃないんだ」とほっとできることが大切であり、それはその本自体を几帳面に読むことよりも重要だと考えます。

<鎧を脱げる>

普段は年齢・性別、あるいは肩書きなどの役割などを無意識に演じている私たち。特にコミュニティの交流会などでは、自分のポジティブな部分を伝えがちです。でも、例えば読書会で本の紹介などを通して自分を語ってみると、ポロッと本音が出てきたりして、思わぬ「気持ちの共有」ができたりします。また、型通りの自己紹介では出てこないような不思議な共通項が参加者の間に見出されることもあります。

物語や情報を一つ挟むことで、思わぬ言葉がこぼれ出すのが醍醐味です。

また、そうした何気ない会話から孤立、認知症、メンタルヘルスなど、支援が必要なケースが浮かび上がることもあり、例えば、ケアが必要な方を福祉などとつなげる可能性も持っています。

<自己表現から新たな出会いへ>

「みんとしょ」「シェア型本屋」をみていて思うことですが、与えられたスペースに本を並べたりデコレーションをしたりしていると、棚作りによって自己表現ができます。これは、アート作品や文章を綴るよりも手軽にできるのではないでしょうか。

それに留まらず、棚からは何故だかその人の人柄が滲み出すのです!見る側も「この棚の人とは気が合いそう」と思ったり。その人がいなくても間接的に相互交流ができ、実際の出会いにも繋がっていくのです。。

ここまで、本に関するコミュニティのあれこれをお伝えしました。裕子さんが「いどばた文庫」を開設している公社の賃貸住宅「フロール横浜井土ヶ谷」のコミュニティラウンジについてもいずれ記事にしたいと思っています。この情報がやってみたい人を後押しし、人とのつながりづくりに役立てられたらうれしいです。

「探そう!コミュニティの芽」、次回は毎年12月に行っている寄付月間の取り組みについてお伝えします。

おまけ

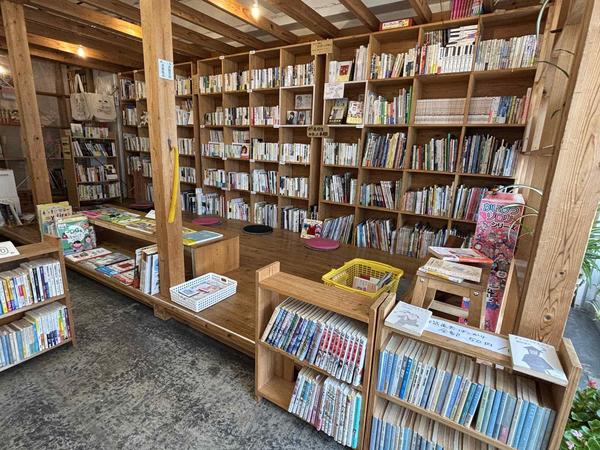

私の中学一年の長男は現在石巻市に漁村留学をしています。今年9月、石巻市にある「石巻みんなの本棚」を訪ねました。被災時の避難所や仮設住宅へ本が寄贈されることで閉じこもりがちな被災者が本のある場に出かけるきっかけになります。石巻のみんなの本棚は東日本大震災の復興支援で全国から送られた寄贈本を原点に開設されたコミュニティ書店でもあり、震災から14年の今もまちづくり団体によって運営されています

_______________________________________________________________________________________

ライフデザインラボの活動はライフデザインラボWEBサイトへ

これまでの「探そう!コミュニティの芽」は下記リンクへ

新企画!「探そう!コミュニティの芽」vol.1(2025.05.27)