「探そう!コミュニティの芽」vol.2~居場所から始まる実験「ライフデザインラボ」~

コミュニティづくり2025.07.31

住み続けたいまちをつくるには、安心できる安全な住居に加えて、近所の人と助け合うコミュニティも大切な要素です。ただ、コミュニティは一人ではつくることができませんよね。「地域につながりをつくりたいけれどうまくいかない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

新企画「探そう!コミュニティの芽」ではコミュニティが育まれている現場や 、その仕組み、 キーパーソンを紹介していきます。みなさんの生活や暮らし、コミュニティづくりのヒントになれば嬉しいです。

前回は、私、船本由佳について紹介させていただきました。(新企画!「探そう!コミュニティの芽」vol.1(2025.05.27))

今回は、私、船本由佳が所長を務める「ライフデザインラボ」についてご紹介します。

1)ライフデザインラボのこれまで

ライフデザインラボの始まりは2018年。神奈川県住宅供給公社の本社ビルの一角で公社のことを知ってもらい、公社の公的役割を実践していく場として、また、子育て世代の支え合いなど、地域の情報交換を図ることで地域コミュニティの活性化を促す場として活動が始まりました。

私自身が3歳と5歳の子育て中でライフスタイルの変化に戸惑っていた時期でもあり、そのスペースの名前を「ライフデザインラボ」(以下ラボ)と名付け、「人生に悩む人が集うラボ」「自分らしさについて考える場所」として活用していくことになりました。

これは単なる居場所ではなく、居場所から始まる社会実験でもありました。「スペース(空き物件や空き家、空地など)があればコミュニティが生まれるのか?」という問いを軸に自主的に活動し、それを神奈川県住宅供給公社の団地に応用展開し、他の地域にも貢献することを目標として始めました。

ラボのシンボルだったテント。子ども連れでも会議に参加することができるようにという意図で、子どもの遊び場を併設していた

当初は20人ほどのメンバーで、半数が子育て当事者、もう半数が関内で働く人や起業を目指す人、暮らしに関心のある人たちでした。

「ほっと一息ついておしゃべりができる場所が欲しい」「縫い物やミシンなどを黙々と取り組みたい」「お金の勉強をしてみたい」「大学生が主体となって運営する子どもの居場所にしたい」「LGBTQや父親の子育て、SDGsなど気になるテーマの講座を開きたい」などなど、

集まる人からのニーズで自主的に勉強会やイベント、互いにスキルを持ち寄って学び合う会などを開催しました。

毎月開催していた研究員会議の様子。ガラスに貼っているのが「アイディアシート」。ラボでやってみたいこととそのヒントを箇条書きにしたシートで、企画者と応援者がそろうことで企画が成立した

まちで気軽にベビーカーをレンタルできたらいいのに、という発想から生まれた「ハマベビ」プロジェクトの実験もおこなった(2018年〜2020年)

定期的に体を動かしたいという意見から、ジョギングの会やキックボクシング講座などのスポーツ企画も積極的に行った。写真は定期開催していたヨガの会の様子

各自が1〜2品担当し、多めにつくったおせち料理を持ち寄ってわけあって詰める「おせちシェアの会」

子育て当事者団体のネットワーク「話そう横浜での子育てワイワイ会議」が横浜市に提出した提言書の元となる子育て世代からの声をまとめる作業も行われた。(2019年)

2020年冬に半年ほどかけて研究員みんなで考えたラボのキャッチフレーズとイメージイラスト。ラボらしい色とは?と、ワークショップを通して選定し、最後は色彩講師の鈴木章子さんと決定した。イラストはデザイナーの柴崎久美子さん。WEBサイト構築はWebライターでウェブ解析士の半沢まり子さん。

2)ラボの運営方法

ここからはラボの運営ノウハウの一部をお伝えします。

ラボは社会実験であるため活動メンバーには「研究員」と名乗ってもらいました。

ラボは、毎年メンバーを募集し、次の春に解散するという実行委員会形式で運営していました。毎年春に現研究員を通じて声かけを行い、ラボの現状と研究テーマについての説明会を開催します。説明会に出席し、内容に賛同し、1年間主体性を持って参加できる方だけが参画できます。全員がボランタリーな参加です。

この運営方法は、NPO法人れんげ舎の長田英史さんの著書「場づくりの教科書」を参考にしました。

ラボの研究員(2020年撮影)。多文化共生、障害理解、子育て支援、ローカルメディア、色彩やファッションなどデザイン分野に長けた人、建築やまちづくり、学生や若手社会人、お金や離婚に関する専門家、キャリアデザインや終活に関することなど、メンバーの専門・関心領域は多様です

多様なラボの研究員をつなぐために月に一度「研究員会議」を開きました。

ラボの現状を共有し、スキルを持つ研究員が順番に講師を務める研修、コミュニティ運営の学びの会などを行いました。

普段はバラバラの活動をしているメンバー同士がわかりあう良い機会になりました。

3)他者理解と情報発信力の向上のための場づくり

2019年からは情報発信研修プログラムに取り組むことにしました。情報発信スキルの向上は大小問わずあらゆる活動に役に立つためです。初めは「国際理解」「障害理解」「世代間理解」の3つをテーマにし、それぞれの当事者や団体に関わってもらいながらわかりあうための座談会をイベントとして開催しました。例えば、日本語が母語ではない子どもたちの学習支援を行う認定NPO法人地球学校や地域に馴染めない外国人親子のつながりづくりを支援するNPO法人Sharing Caring Cultureから外国の方に来ていただいて、日本と母国の日常の違いを話し対話の場を作りました。聴覚障害、視覚障害の方と座談会を開いたり、子育て世代と若年層、ミドルエイジ世代に参加してもらいギャップについて話したりしました。

さらに子育て世代が「まちすき編集部」を組織し、それら全ての対話の場を取材し発信をするというプログラムを年間通して実施しました。「知ることでまちをどんどん好きになる」と名付けたこのプログラムは複数の主体と協働する点や子育て世代の社会参画を促す点が多様性社会において先駆的だと評価され、横浜市社会福祉協議会のよこはまふれあい助成金に採択されました。場づくりと発信で社会還元するというラボの成果が最初にでたのがこのときでした。

「知ることでまちがどんどん好きになる」プロジェクトサイト

その後もパルシステムの助成金「市民活動応援プログラム」などを活用し、画像制作やSNS発信、動画撮影、冊子編集といったスキル講座を開くことで、情報発信の力で社会活動を支援し、また、新たな参加者が集まる循環が生まれました。何にも属していないと感じてきた子育て世代の参加者が、発信というスキルを持って社会活動に貢献していくというラボらしい越境と協働のかたちが生まれました。

2020年から2022年まではコロナ禍もあり、直接人と会うことが憚(はばか)られる中、コミュニティの継続と人とのつながりを問い直す時間となりました。「直接会わなくてもコミュニティが継続できるかどうか実験」と称し、オンラインツールの勉強会などのプログラムを実施しました。

4)コミュニティ形成の4ステップ:興味・愛着・主体・主体市民

ラボでは場づくりの相談やコミュニティ形成支援の相談が寄せられるようになりました。

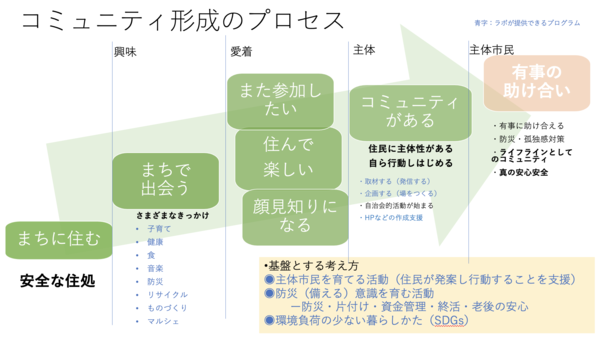

そこで、これまでの経験をもとに分析し、ライフデザインラボとしてはコミュニティの深さを4つのステップで表すことにしました。「興味→関心→主体→主体市民」という4つのステップです。

まずは「興味」から始まり、何かのきっかけやイベントである場所に足を運ぶ。

次に「関心」として、顔見知りができ、また会いたくなる、参加したくなる関係性が生まれる。

そして「主体」となり、参加者が自分から何かを始めるようになり、最終的には「主体市民」として、他者とともに地域に貢献する存在になります。

コミュニティ形成の4つのステップ。右にいくほど関係性がある状態を表す

この4つのステップは強くあたたかい組織づくりのノウハウなどを提供している中間支援組織CRファクトリーが提唱する「巻き込みのフロー」を参考にしています。認定NPO法人こまちぷらすとの「居場所から始まる担い手づくり学び合い研修」でもこの考えを下敷きにして学びブラッシュアップしました。

ラボは、さまざまなコミュニティ支援の相談を受ける際、いつもこのステップをもとに考えるようにしています。

ステップを登った先にあるもの。ラボでは、答えのひとつが防災ネットワークの形成だと思っています。

地域やコミュニティへのヒアリングの結果、濃く深い地域のつながりではなく適度な人付き合いが好まれているとわかりました。自治会的な活動の見直しも各地で進んでおり、従来の自治会を運営できるほどの力はないけれど、顔が見える関係性は欲しいというニーズがあります。安心できる住まいと近所の人との助け合い。どちらも持続可能な地域の基盤には欠かせません。

ラボでは「いざという時に助け合える地域ネットワーク」の形成を目標としてコミュニティ支援を行っています。

5)ラボの現状とこれから

2022年12月からの神奈川県住宅供給公社の本社ビル大規模改修工事に伴い、場所としてのライフデザインラボはなくなりましたが、ラボの主要メンバーが空き家やコワーキングスペースの運営に乗り出したり、公社の賃貸住宅「フロール横濱関内」(横浜市中区)の1階にあるコミュニティラウンジ「benten103」のスタッフとして活動をしたり、「フロール横浜井土ヶ谷」(横浜市南区)のシェアラウンジの運営に関わったりと、ラボの場づくりのノウハウを持って「居場所から始まるコミュニティ」の社会実験はまちに点在する形で継続しています。

「benten103」で行った能登半島地震支援イベント。防災イベントを楽しく行うのがモットー。この日は能登の名産品を味わいながら、能登にボランティアに行ったメンバーによる体験談を聞いた

現在、研究員は50人。研究員の活動範囲が多様なため、ラボ自体が小さなアクションの集まりのようなものです。

今後も「自分たちのまち」について主体性を持ってよくしたいと願う仲間が集い、「このまちに住んでみたら楽しそう」「安心できる」と思う魅力的なまちづくりに一歩でも近づくことができたらいいなと思っています。

「地域につながりをつくりたいけれどうまくいかない」と悩む方にとって、この連載「探そう!コミュニティの芽」が少しでもヒントになれば幸いです。

次回以降は、最近私のまわりでも盛んになってきている本に関するコミュニティのことや公社の賃貸住宅「フロール横浜井土ヶ谷」でのコミュニティ支援活動のことなどを書いていきたいと思います。

_______________________________________________________________________________________

ライフデザインラボの活動はライフデザインラボWEBサイトへ

前回の「探そう!コミュニティの芽」は下記リンクへ

新企画!「探そう!コミュニティの芽」vol.1(2025.05.27)