昭和の団地をもっと快適に!ウェルネス住宅を目指す大学生のチャレンジ

公社のこと2025.03.26

2月12日(水)に、神奈川県住宅供給公社本社ビル1階のKosha33シェアラウンジで、東京工芸大学の建築環境・設備研究室(山本佳嗣研究室)による「令和6年度ウェルネス住宅研究報告会」を開催しました。

山本研究室は、神奈川県住宅供給公社が管理する緑ヶ丘団地の一室を活用し、ウェルネス住宅の研究を行っています。

昨年11月には、公社の若手職員が意見交換を実施。そして今回は、今年度の研究をまとめ、公社職員へ向けて発表してくれました。

緑ヶ丘団地×東京工芸大学 学生が起こす化学反応

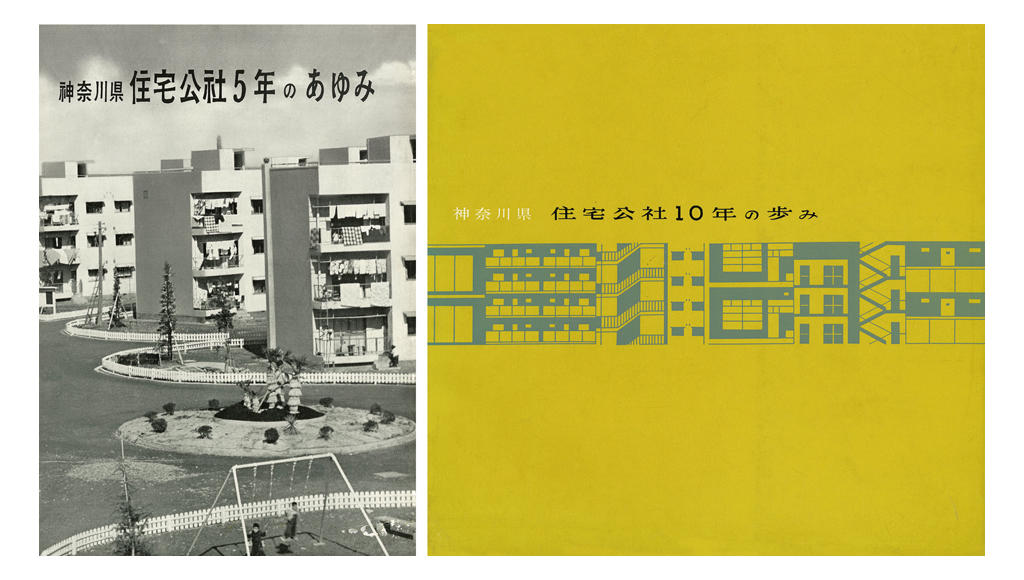

東京工芸大学(以下、工芸大)と当公社は、2018年に連携協定を結び、教育・研究プロジェクト「ミドラボ」を立ち上げました。

工芸大の厚木キャンパスに近い緑ヶ丘団地(厚木市)を拠点に、大学の専門知識を活かして地域活性化や住環境改善を目指して取り組んでいます。

50年前の団地を住みやすく。山本研究室が取り組むDIY

断熱性の低さや昔ながらの設備、若い方には馴染みのない間取りなど、築50年を超える昭和の団地には様々な課題があります。

公社が提供した空室となっている緑ヶ丘団地の一室を、フローリングや壁、窓、ふすまなどを学生たち自身の手でリノベーション。

ウェルネス住宅(断熱性を高め、人・家・環境の健康を守ることを目指した住宅)を目指し、環境に優しい素材を使いながら、住みやすさの向上に取り組んでいます。

学生たちによるDIY改修を行った住戸とそうでない住戸には約3度の温度差が確認されるなど、住環境が改善されているデータも出ています。

学生×職員 検証結果の発表と未来にむけて

報告会では、山本先生から研究の背景や、これまで10人の学生が携わってきた5年間の軌跡を紹介。その後、学生による令和6年度の発表を行い、実際の改修を通じて得た知見や成果を共有してくれました。

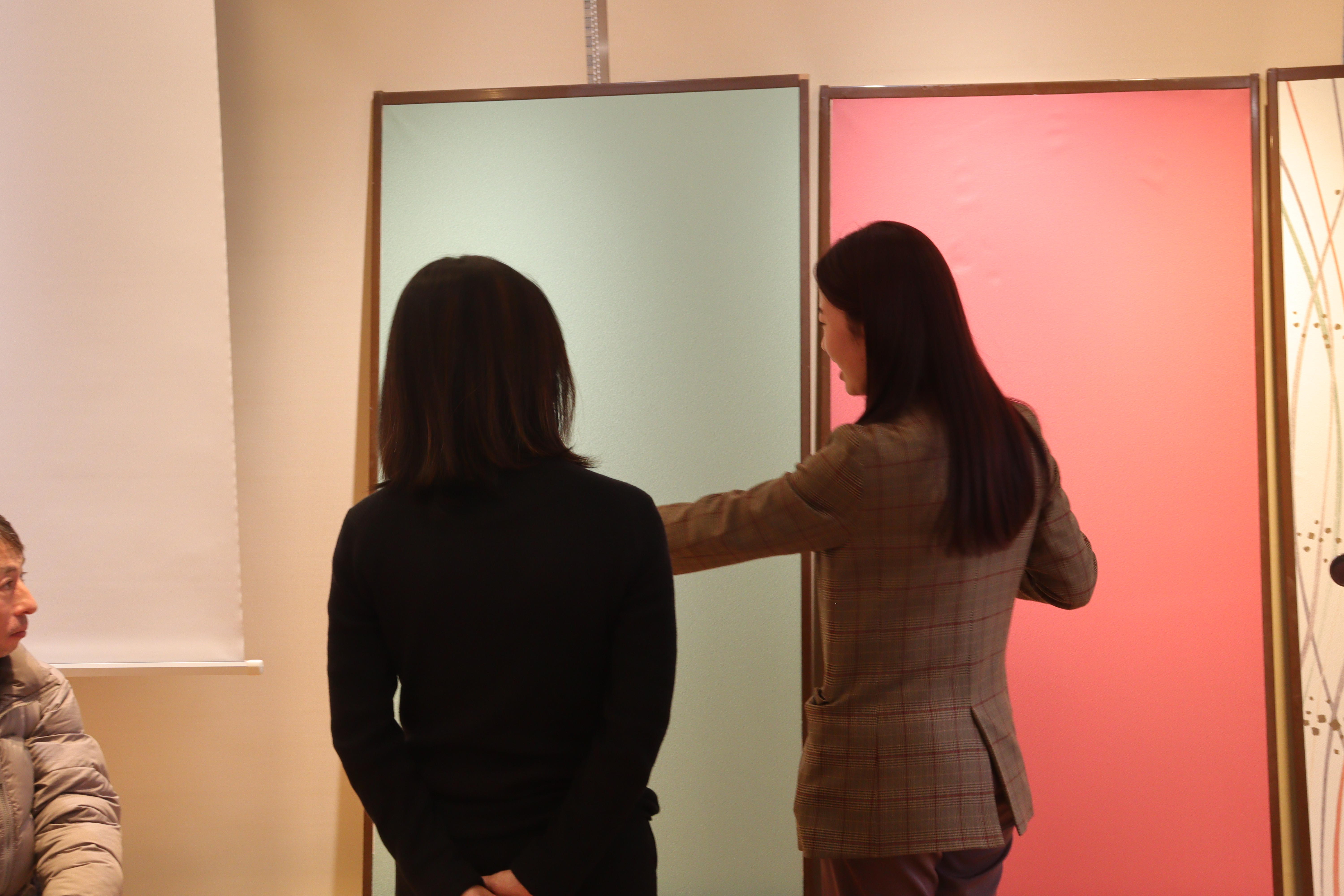

発表会には、公社職員19名、公社の団地の管理・保全を担う、かながわ土地建物保全協会の技術系職員10名が参加。

質疑応答では、素材選定理由など、建築に携わる職員ならではの質問が飛んできました。

「壁断熱に使用した炭化コルクや調湿性のある壁漆喰などの素材は、天然素材で環境に優しい材料を選定しています。

断熱効果の高さはもちろんですが、住民の方がDIYすることを前提として、価格と環境への配慮のバランスが取れているものを選びました。」

次の研究を引継ぐ後輩への期待などを聞かれると、

「エアフロー(二重窓の間に外気を通して熱負荷を低減する仕組み)を設置したのが南側の窓だけなので、北側の窓にも導入を検討してほしい。

他にも、押し入れの使い方を後輩たちに考えてもらえたらと思っています。」と、次世代への期待を込めてくれました。

団地のDIYを通じて、実感したことも学生に聞いてみました。

「緑ヶ丘団地には、高齢者が多く住まわれています。ご高齢の方がひとりで壁断熱に挑戦するのは、難しいだろうな・・・と感じています。人数が多いからこそできたDIYもありました。

一方で、リメイクシートをつかった襖(ふすま)は、手軽に部屋の雰囲気がガラリと変わるのでおすすめです。音が出ないので、騒音問題になることもなく、1人でもできました。」

会場には、改修住戸の写真や測定結果をパネル化した展示、他にもDIYに使われた炭化コルクや襖も並び、職員は興味津々。

学生と職員が自由に意見交換もできて、発表会終了後も、話が尽きない様子です。

山本先生、学生の皆さん、発表お疲れ様でした!

仕事では、どうしても費用対効果が先行してしまうので、なかなか実践が難しいことも、学生たちは自由な発想と時間、体力を活かして研究し、その成果を共有してくれました。

これまで緑ヶ丘団地での活動を広げてきた経過を改めて振り返りながら、学生たちの幅広い視点や新たな発想は職員にとって、大きな刺激に。

測定結果の数値化や改修費用の可視化もしてくれて、職員から「とても勉強になった」との声が上がりました。

学生たち自身も「報告会を通じて改善点や再検証の必要な部分を知ることができ、より実用性向上につなげられる良い機会になった」と振り返ります。

今回の発表会は、意見交換も活発に行われ、双方にとって学びを深める貴重な場となりました。

これからも工芸大と協力しながら、住環境の改善や持続可能な取り組みを進めていきます。

関連WEBサイト

物件紹介:緑ヶ丘団地(1963年竣工)

ミドラボという若い力が支えます『緑ヶ丘』

物件紹介:フロール厚木緑ヶ丘(2025年竣工)

完全禁煙マンション『フロール厚木緑ヶ丘』