工芸大×公社 緑ヶ丘団地の新築工事と改修現場で学ぶリアル

公社のこと2025.02.10

1960年代に開発された緑ヶ丘団地(厚木市)。建て替えによる新築工事が進められ、2025年1月にフロール厚木緑ヶ丘が完成しました。

2024年11月、建築中の建物を東京工芸大学(以下、工芸大)の工学部工学科、建築コースの学生たちに見ていただき、また工芸大の研究室に所属する学生たち自らが研究の一環で改修を手掛ける緑ヶ丘団地の一室を公社職員が見学し、意見交換する場を設けました。

2018年1月、工芸大と神奈川県住宅供給公社は、団地と地域の活性化を図り、住環境の向上や新たな住まい方の提案を通じて、地域社会と大学の相互発展を目指すことを目的に連携協定を締結。大学が有するテクノロジーとアートの専門知識を活用し、リノベーションプランの設計など新たな住まい方の検討や、マンガ・映像を用いた地域のメディア制作、学生が実際に団地に居住して活動するなど、高齢化が進む地域コミュニティの活性化をともに推進しています。

工芸大4年生×公社職員 現場で意見交換

11/8(金)、同大学山本佳嗣研究室(建築環境・設備研究室)に所属する4年生3名と建築に携わる公社若手職員11名が緑ヶ丘団地に集まりました。

この日は、

- フロール厚木緑ヶ丘の新築工事現場

- 緑ヶ丘団地集会所改修工事現場

- 山本研究室改修住戸

の見学と、それぞれの取組みに関する意見交換を実施しました。

学生・公社職員それぞれがお互いの取組みを共有することで、大学生には、働く職員からリアルな意見を聞き、卒論や自身の学びに活かせる知見を得てもらうこと、公社職員には、学生の素朴な質問などから、普段の業務では得られない「ちょっとした気づき」を得てもらうことを目指しました。

フロール厚木緑ヶ丘の新築工事現場

建て替え工事中の緑ヶ丘団地4502号棟は、完成後はフロール厚木緑ヶ丘という名の賃貸マンションに生まれ変わります。

この日は、学生がなかなか見る機会のない、建築中の現場を見学しました。

朝、集合場所に集まると、現場を担当する公社職員から挨拶。

「今日は、完成する前の状態の住戸を見てもらいます。30分という短い時間ですが、普段見られない部分を見ることができる貴重な機会。じっくり見て、分からなければ職員にどんどん質問してください。」

早速工事現場へと向かいました。

今回、複数の住戸を見ることができ、まだ壁紙が貼られておらず、配線がむき出しの状態の部屋からスタート。

普段では見られない建設中の光景に、大学生たちは興味津々。

その後、少し完成に近づいた部屋へ移動。壁紙が貼られているものの、キッチンやトイレ、玄関ドアはまだ設置されていません。設備担当の職員が配管について説明しました。

最後は、ほぼ完成に近い部屋へ。部屋が完成に向かって変化していく建築の工程を実物で見ることができました。

ロボット掃除機の充電場所として設計している収納場所の下の隙間に「今の住宅はこんな工夫が取り入れられているんですか!!」と先生が感激している場面も!

緑ヶ丘団地集会所改修工事現場

次に訪れたのは、改修工事が進む緑ヶ丘団地集会所。

この集会所は、公社と工芸大が進める教育・研究プロジェクト「ミドラボ」の活動の中でわかってきた、団地、地域の現状をもとに考案した「オープンストリート構想」に基づき改修が進められています。

垣根やフェンスで閉ざされていた空間を少しずつひらき、新しい生活の風景を生み出す「オープンストリート」構想。この構想では、団地内の屋外スペースに新たに「道」を通したり、交流スペースを設けたりすることで、団地住民だけでなく、地域の人々も訪れるような人の流れや交流接点を生み出し、緑ヶ丘の地域コミュニティ活性化を目指しています。

今年2月には、ミドラボの学生たち自らが改修設計した集会所の原寸大図面を会場の床にテープで描くパフォーマンスが行われました。その後、この構想を軸に提案した事業が、令和5年度国土交通省所管「住まい環境整備モデル事業」に選定されたことを受け、現在の集会所の改修に至っています。

残念ながら、この日、工事の関係で集会所内部は見学できなかったのですが、オープンストリート構想の説明を聞いた学生は、プロジェクトの今後に興味を抱いてくれていました。

集会所の改修工事は昨年12月に完了し、準備期間を経て今月から新しく生まれ変わった集会所が利用できるようになります。2/5には新しくなった集会所を見ていただくオープンハウスも実施しました。新しい集会所でどのような活動が展開されていくのか、期待しています!

山本研究室改修住戸

最後に訪れたのは、山本研究室の学生たちが自らの研究のために改修を手がけた住戸の見学です。

50年を超える歴史を持つ緑ヶ丘団地。古い物件のため、断熱性能の不足や、昔ながらの設備、間取りが若い方に馴染みづらいという課題があります。一方で、持続可能な社会の推進のため、古い物件であっても長く有効に活用していくことも求められています。

そこで、公社から大学に空室となっている賃貸住宅1戸を提供し、古い物件ながらも、より住みやすい住戸を目指し、居住者自身で導入できるレベルのDIYで、住宅性能向上と若年層の入居促進に寄与できる改修プランを考案することを目的とした研究をスタートしました。検討したアイデアをもとに、学生たち自身の手でフローリングや壁、窓、ふすまなどをリノベーションし、未改修住戸との比較測定を行うことでその効果を検証しています。

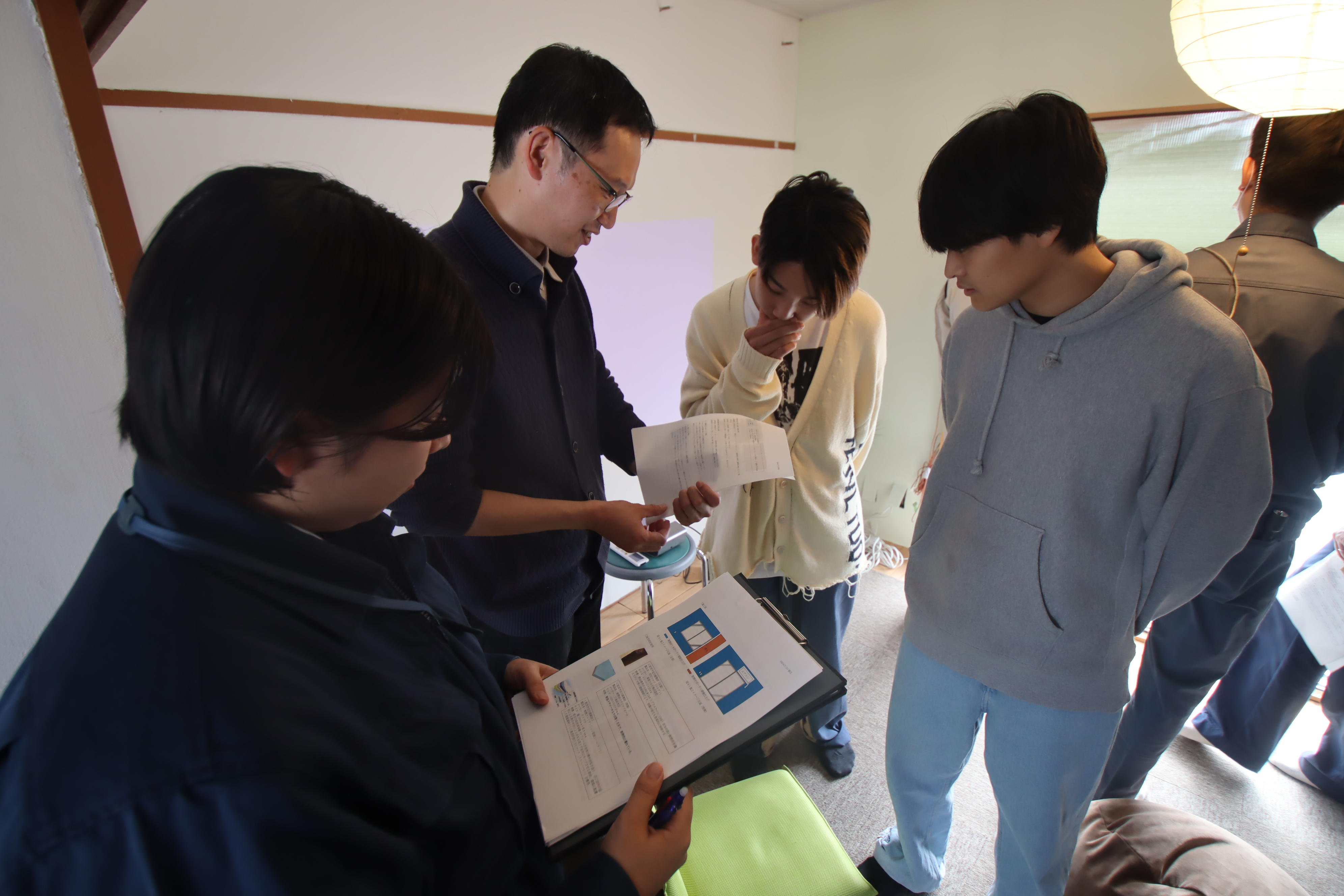

学生たちはまず、自分たちの研究結果を発表。

その後、公社職員が住戸内を自由に見学しながら、それぞれの改修項目について学生に質問しました。

「ふすまは自分たちで張り替えたんですか?どうやって張り替えたの?」

「断熱素材の選定基準は?」

職員からは次々と質問が飛び交い、DIYで検証した住戸の断熱性向上手法や、若い方にも親しみを持ってもらうための工夫に感心する声が聞かれました。学生によるDIYリノベーション手法検討の取り組みは、公社職員にとって貴重な参考資料となったようです。

一方で、学生たちからも質問が寄せられました。

「公社ではDIYが可能な住戸はありますか?」

「一部の団地で試行的に導入した事例はありますが、賃貸住宅ならではの課題が多く、現在は中止しています。それでも、DIYに興味を持つ方は多いので、今後の可能性については前向きに検討していきたい。」と職員。

また、職員からは「自分が住むならどんな団地が良いか、また今の団地の改善してほしい点」についての意見を求める場面も。

学生たちは、

「団地内の電灯などの明かりが少なく感じるので、夜は暗く怖い印象を受ける。」

「売店があれば、立ち寄って話すことでコミュニティが生まれそう。」

「集会所にカフェの機能があれば、交流が広がり、活気が出るのでは。」

といった率直な感想を聞くことができました。

DIYによる住戸改修の成果には職員も驚きを隠せず、愛着のある住戸づくりが入居者にとっても魅力となり、結果的に入居促進や長期的な居住につながる可能性を感じるとの声も聞かれました。

学生からも、職員からも、お互いに質問が飛び交って、双方にとって学びの多い時間となりました。

このような場を通じて、互いに知識を深め合い、次世代の建築・地域づくりに繋がるきっかけとなることを期待しています。

工芸大建築コース1年生、緑ヶ丘団地の現場見学

翌週の11月12日(火)、今度は建築コースの1年生12名がフロール厚木緑ヶ丘の新築工事現場と工芸大の学生が手掛ける改修住戸を見学しました。

建築を学ぶ学生たちにとって、実際の現場を見ることは、教室では得られない貴重な体験。今回の見学会は、建築を学び始めたばかりの1年生たちに直接体感してもらうことを目的としています。

まずは、工芸大の先輩たちが改修を行った住戸へ。

先生が改修のポイントを説明し、古い建物特有の断熱性能の課題や、費用を抑えながら学生自身で行った改修内容について詳しく紹介しました。

次は新築工事中のフロール厚木緑ヶ丘へ。

先週訪れたのは4年生。建築のことが分かっているので、基礎的な説明は省略していましたが、今回見学に訪れたのは1年生ということで、現場担当の職員が新築工事の基本から詳しく説明していきました。

「建物は基礎を作り、躯体を積み上げていきます。これを追うように内装工事も1階から5階と順に出来上がっていきます。」

「水道管は赤がお湯、青が水です」

学生たちは実際の建築現場を前に、職員の話に耳を傾けてくれていました。

新しい知識を目の前のリアルな建築現場で学べるこの機会に、建築への興味や関心がさらに深まったでしょうか?現場での体験を通じて未来の建築家たちが成長してくれることを期待しています!

関連WEBサイト

フロール厚木緑が丘

https://www.kousha-chintai.com/danchi-intro/other/K120242000.php

緑ヶ丘団地

https://www.kousha-chintai.com/danchi-intro/other/K119632000.php