住まいとくらし~住戸プラン②~

団地コラム2025.02.14

今回の住まいとくらしは、前回に引き続き公社の年史アーカイブより(https://www.kanagawa-jk.or.jp/outline/archive/nenshi.html)公社の住戸プランの歴史をお届けします。

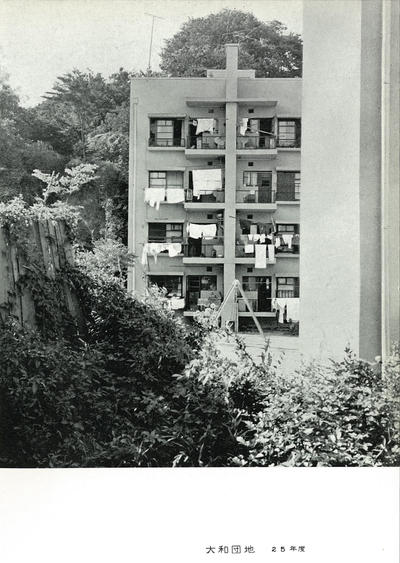

大和町団地

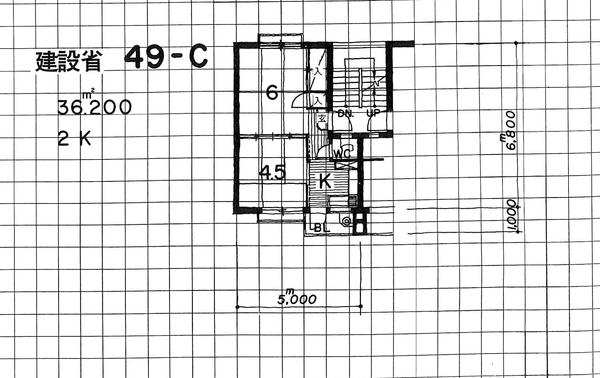

公社賃貸住宅第1号の「大和町団地」(横浜市中区)。1951( 昭和26) 年に建てられました。1950年に財団法人神奈川県住宅公社が設立された直後の建設開始ということもあり、社内で設計する時間はなく、建設省が作成した標準設計プラン「建設省49-C 型2K」を採用しました。

当時、住宅としては珍しい鉄筋コンクリート造。竣工当時は水洗トイレが完備されていたことから『文化住宅』とも呼ばれましたが、住宅内に風呂はなく、住民は近隣の銭湯を利用していました。2013(平成25)年、建て替えにより解体。2015(平成27)年に「フロール横浜山手」として生まれ変わりました。

神奈川県住宅供給公社の団地は、ここから始まったのです。

神奈川県住宅公社15年史 楽しい暮らしを造る 資料編(1965年9月)P5より

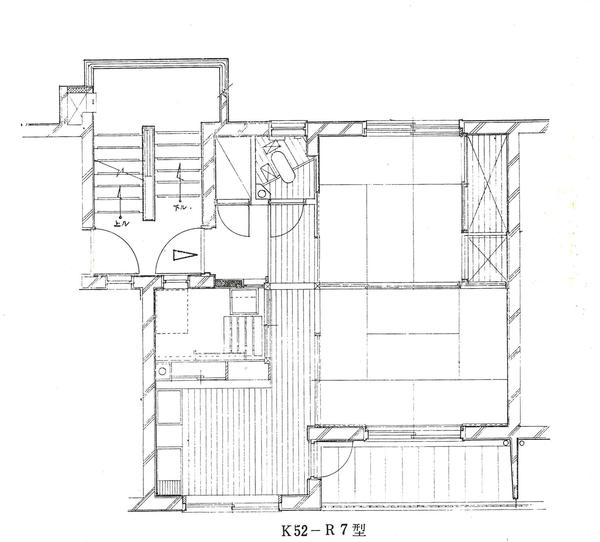

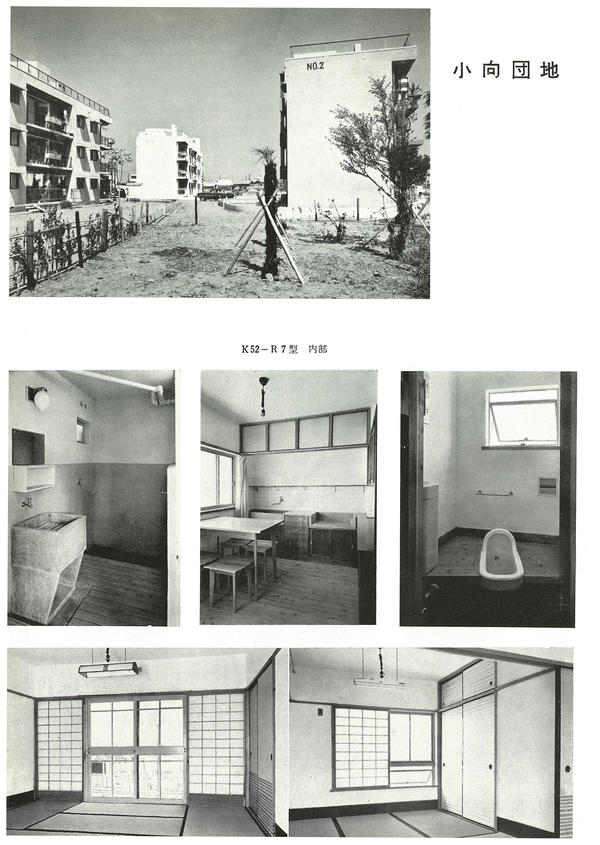

「K52-R7」タイプ

神奈川県住宅公社初期のオリジナルプランのひとつ、「K52-R7」タイプ。1952年の設計です。第1号は1953(昭和28)年竣工の産業労働者住宅「東芝小向住宅」(現:川崎市幸区)。その後、多くの賃貸住宅や社宅として建設されました。

この頃はまだ終戦から8年。テーブルと椅子で食事をするダイニングキッチン、内風呂といった戦後の新たな暮らし方を先取りした団地ライフは庶民のあこがれとなりました。この後、1955年に日本住宅公団が設立されると、多くの公団住宅にもダイニングキッチンが採用され、日本中に普及していきます。

この頃の団地の流し台(台所、浴室)は、いわゆる「ジントギ流し」(写真の浴室・台所を参照:人造石研出(じんぞういしとぎだし)またはテラゾーブロック造)が大半でした。当時は洗濯機が普及しておらず、浴室の流し台は、洗面・洗濯の両方に使われていました。流し台の中の平行に設けられた2本の桟には、スノコを架け渡して、洗濯物の水切りをし、底も洗濯板を立てかけたり、水切りをしやすいような形になっています。また、このころのトイレは和式便器を床から1段上げて設置する「汽車式」と呼ばれたものでした。列車のトイレスペースが狭く、小便器と大便器を両方設置できなかったため考案されたとか。

浴室(中段左の写真)には、浴槽・風呂釜がありません。当時は抽選に当選した入居者が自身で業者に発注して設置していました。

「K52-R7」タイプが採用された「栗田谷団地」(横浜市神奈川区、1954年竣工)は、2021(令和3)年に解体、建て替えられ、2023(令和5)年に「フロール横浜三ツ沢」として生まれ変わりました。神奈川県住宅公社の初期の名作として多数の賃貸住宅や社宅に採用された「K52-R7」タイプ。現役の「公社の賃貸」として残っているのは桜ケ丘共同住宅(横浜市保土ケ谷区、現「アンレーベ横浜星川」) を残すのみです。

現在、公社本社ビル1階のKosha33ギャラリーに展示してある「段ボール団地」はこの「K52-R7」プランの浴室とダイニングキッチン部分を再現したものです。

段ボールで昭和の団地を再現!「住まい と くらし」~昭和から現在、そして「未来へ、これからも。」~

(https://youtu.be/wTnMaHQTPRU)

見学は自由です。ぜひ、お越しください。

もっと、公社の歴史や住戸プランをご覧になりたい方は、公社コーポレートWEBサイト「アーカイブ:年史サイト」をご覧ください。

公社の周年を記念して作成した年史アーカイブを掲載しています。

https://www.kanagawa-jk.or.jp/outline/archive/nenshi.html