住まいとくらし~昭和から現在、そして「未来へ、これからも。」公社アーカイブ70年史⑥

団地コラム2025.09.17

神奈川県住宅供給公社の前身である「財団法人神奈川県住宅公社」が設立されたのは1950年(昭和25年)のこと。戦後の住宅不足の解消と都市の不燃化を進め、急増する県内人口に対応する大規模住宅団地の建設、先駆的なモデルとなる住宅供給など、常に時代の要請に対応した住まいとくらしを提供してきました。現在もコミュニティを醸成する住宅や、保有資産を活用した団地や周辺地域の活性化により、よりよい豊かな暮らしの提案をしています。

この75年を6回の連載で公社の年史と共に振り返ってきました。

公社のこれまでの年史は公社のアーカイブ「年史」WEBページでご覧いただけます。

https://www.kanagawa-jk.or.jp/outline/archive/nenshi.html

激動と再生の20年―神奈川県住宅供給公社70年史―(2022年2月)←クリックすると年史の電子ブックに飛びます

この70年史は2001年9月に発行された「公社住宅の軌跡-神奈川県住宅供給公社50年史」の続編で、その後の約20年間を記したものです。

公社が直面した経営危機とその対応、その後改めて公共的役割の再確認をし、少子高齢化の進行や地球温暖化といった社会課題に様々なパートナーとともに向き合うようになるまでが書かれています。

バブル崩壊以降、不動産価格が急落し、公社の経営は危機的状況に陥りました。さらに21世紀に入ると、「民間にできることは民間に」という国や自治体の方針の影響もあり、公社は分譲住宅事業から撤退。公社がこれまで行ってきた「住宅の供給」は民間企業でもできるということで、民営化の検討を迫られました。事業縮減により組織のスリム化やコスト削減、経営効率化が求められ、職員も大きな不安の中で再建に取り組む日々が続きましたが、民営化を進める過程で、団地というのは単なる「不動産」ではなく、地域の居住支援や福祉、まちづくりなど公的な役割が大きいことが再認識され、公社自らも経営改善を進めながら、「公的主体だからこそできる価値を残すべきだ」という方向に舵を切り、最終的に民営化方針は廃止されました。

分譲事業の終焉

2000年代前半、経営危機の中でも、すでに取得済みの事業用地を中心に、公社は様々な事業を行っていました。

大規模開発事業5物件(※1)(分譲総戸数2,630戸)は、一定期間に建設工事と分譲販売が集中することから、これまで分かれていた技術部門と販売部門を統合した部門「大型事業推進プロジェクト」を2000(平成12)年10月に設置し、一気通貫した部門で効率的に事業を進めていくこととなりました。

また、これら5物件の事業敷地は、バブル経済崩壊に伴う国内製造業の不振や環境問題からの工場移転などによる工場跡地を公社が購入して計画されたものが多く、その後の公社の分譲事業からの撤退により、この5物件は当公社にとって現状において最後の大型分譲事業となっています。

(※1)新川崎・鹿島田駅東部地区(B街区)「サウザンドシティ」、新川崎・鹿島田駅東部地区(A街区)「ルリエ新川崎」 、川崎田町「グロス・ヴュー・スクエア」、「港北ニュータウン レフリアパーク〈アネシス〉」 、相模原橋本「オラリオン・サイト」

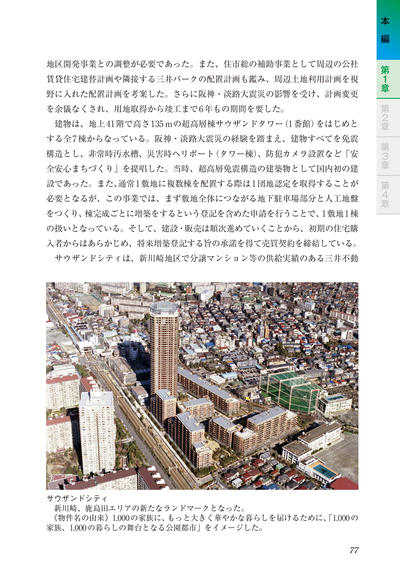

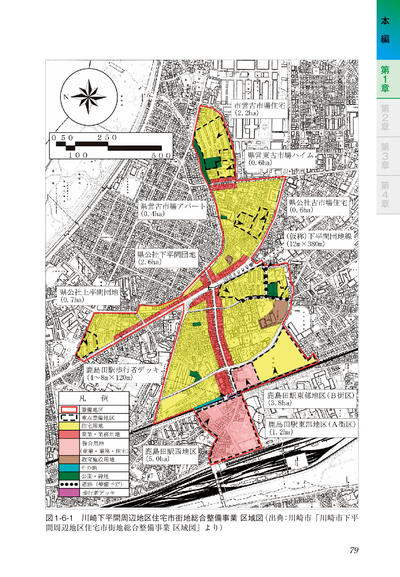

大規模開発案件の一つである「サウザンドシティ」(川崎市幸区)は、敷地面積3万2,200㎡・総戸数1,000戸の分譲マンションというビッグプロジェクトでした。この事業は、川崎市住宅供給公社との共同事業で、事業割合としては当公社80%(800戸)、川崎市公社20%(200戸)というプロジェクトでした。

隣接する東芝タンガロイ工場の跡地(約4.0ha)の北側(約0.8ha)において、当時の駅前に建ち並んでいた店舗等の地権者の理解・協力を得ながら公社が施行した第一種市街地再開発事業により竣工した複合施設、「ルリエ新川崎」(川崎市幸区)とともにJR 南武線鹿島田駅前の風景を一変させました。

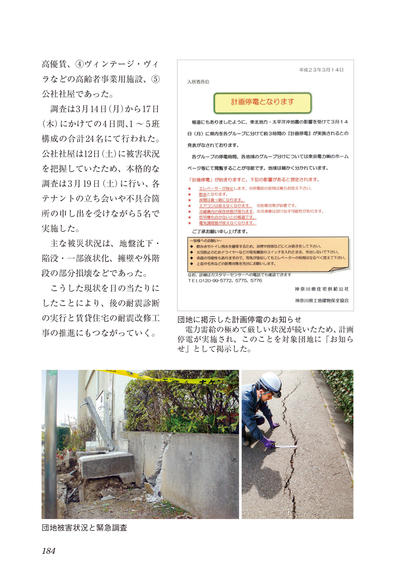

東日本大震災の発生

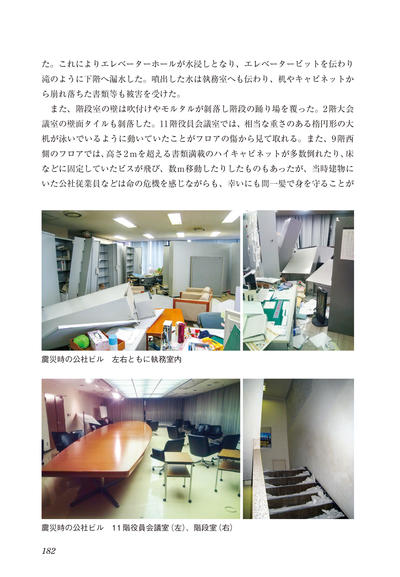

2011年には東日本大震災が発生、公社の本社ビル(横浜市中区、鉄筋鉄骨コンクリート造地下1階地上11階建)は大きな損壊は免れたものの、建物は大きく揺れ、特に上階で什器が倒壊したり、給水管が破損するなどの大きな被害が出ました。

その後、賃貸住宅等の被害状況を確認するため、建築士・応急危険度判定士・技術関連職員らが緊急調査を行い、発災から6日後には約400棟すべての調査が終了、幸い致命的な被害を受けた建物はないことが確認できました。

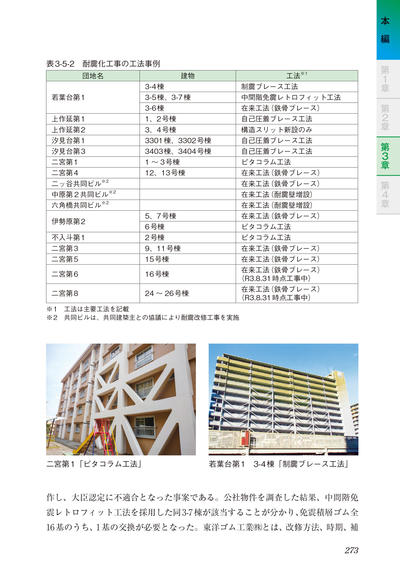

主な被災状況は、地盤沈下・陥没・一部液状化、擁壁や外階段の部分損壊などでした。こうした現状を目の当たりにしたことにより、後の耐震診断の実行と賃貸住宅の耐震改修工事の推進にもつながっていきました。

(関連記事「住まいとくらし~団地の耐震改修~」https://www.kosha33.com/life/danchi-column/post-86.php)

公社は東北や茨城県などからの被災者の避難用住宅として賃貸住宅を提供したり、県内の国家公務員宿舎を被災者に提供する際の契約代行などをすることで、公社の公的役割を再認識する機会となりました。

団地再生事業の本格始動

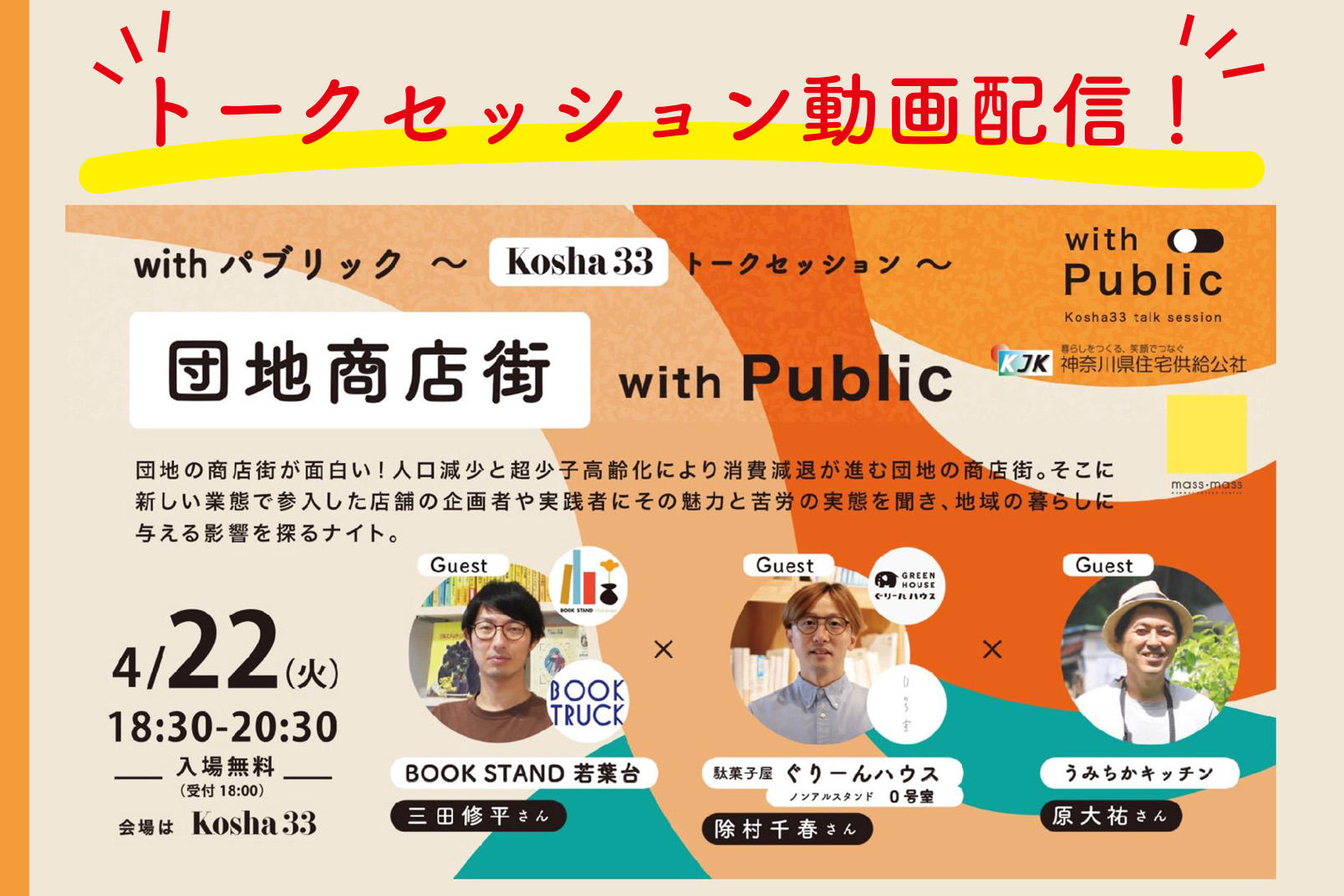

21世紀にはいると昭和40年代に開発した大規模郊外型団地および周辺地域においては、近年の少子高齢化が先行して顕在化。子どもがいなくなり、高齢者が増え、さらに人口自体が減ったことにより、人や地域とのつながりの低下につながる"コミュニティの衰退"が進行するとともに、エリアの消費量が減り、さらに大型ロードサイド店の進出やネット購買などの消費行動の変化により、団地内にある商店街の空き店舗増加という課題が生まれてきました。

そこで公社では公社資産である土地や建物などのストックを活かして、これらの課題解決の手法を探ることとし、地域課題の解決、地域の魅力アップとともに高齢化する住民対策、子育て支援など団地ごとのプロジェクトを2015年頃から始めました。

健康まちづくりに向けたコンセプトスペース多目的・多世代交流拠点「ユソーレ相武台」

相武台団地(相模原市南区)では、団地内にある商店街の空き店舗増加という課題が生まれていました。そこで2015年に商店街前広場の活用やイベント開催などの取り組みを通じて、新たな客層・コミュニティ形成を行う「グリーンラウンジ・プロジェクト」を開始。商店街の店舗経営者の力による居場所づくりやイベント開催を行っています。2019年にはさらに「集いの場」の機能も併せ持ちつつ、健康維持(介護予防・未病改善)を中心したサービスを提供する多目的・多世代交流拠点「ユソーレ相武台」が誕生し、行政、地域との連携や大学との連携など様々な取り組みを行っています。

二宮団地再編プロジェクト~リノベーション~

開発から50年以上が経った二宮団地(二宮町)では、新規入居が減り、少子高齢化が進むとともに空室も徐々に増えていきました。

そこで、単なる賃貸住宅の設備仕様の向上だけではなく、

①里山のイメージを強く意識した賃貸住宅の商品開発

②地域企業との連携により地域産材を活用したフローリング材などの導入

③ 自分らしい暮らしをイメージし、自らつくる(選ぶ)新たな層を団地へ取り込む

この3点をリノベーションの特色と位置づけプロジェクトをスタート。特に③の「暮らしを自らつくる層」を取り込むことで、地域を巻き込んだ取り組みや魅力づくりの担い手にも成り得る人材を発掘し、地域課題の解決につなげることができると考えました。また、県内小田原産の杉を使用することで"さとやま"をイメージしたプランを導入。この"さとやまプラン"で使用している「小田原杉」のフローリングやキッチンは、地産地消を意識し、林業、製材業、大工職の連携にも取り組んでいる小田原地区木材業協同組合との協働により実現しました。

従来のB タイプ(1枚目)とフローリングやキッチンに小田原産の杉を利用した"さとやまプラン"のB2 タイプ(2枚目)

本書では、これらの他、公社の今後の方向性や戦略として、社会的企業としての役割についても触れられています。

地球温暖化対策や環境保全の観点から、省エネルギー住宅の推進や緑化活動、再生可能エネルギーの導入など、環境に配慮した取り組みが進められ、少子高齢化や空き家問題、老朽化した団地の再生など、多くの課題に直面しています。これらの課題に対する公社の対応策や、地域との連携によるまちづくりの取り組みなども詳述されています。

2025年9月15日、神奈川県住宅供給公社はおかげさまで創立75周年を迎えました。

70周年を過ぎてからの5年間は、コロナ禍ではありましたが、さまざまなパートナーと地域連携・居住支援の各分野で新しい取り組みを行ってきました。

2020年度に「フロール元住吉」(川崎市中原区)、2021年度に「フロール梶が谷」(2021年)、2024年度には新しい公社の賃貸「YOKOHAMA PROJECT」として、横浜市内で「フロール横浜三ツ沢」(横浜市神奈川区)、「フロール横浜井土ヶ谷」(横浜市南区)、「フロール横濱関内」(横浜市中区)の3物件の建替事業が完了、そして、2025年1月には郊外型団地初の建て替えとなる「フロール厚木緑ヶ丘」(厚木市)が誕生しました。

どの物件も、時代やそれぞれの地域に合わせて作られた物件で、好評を得ています。

今後も既存団地の再編や建替の検討を引き続き行い、地域団体や大学、企業、公社グループ等、様々なパートナーとの連携によりコミュニティ形成支援などで多様な世代を支え、「住み続けたくなる」住まい・まちづくりを継続して実施していきます。

そして これからも神奈川県の住宅政策の一翼を担う社会的企業として、地域課題の解消・持続可能な社会の再構築を目指し、県民の皆様の安全・安心・豊かな「住まい」と「暮らし」を支え続けます。