住まいとくらし~昭和から現在、そして「未来へ、これからも。」公社アーカイブ⑤ 50年史

団地コラム2025.08.18

神奈川県住宅供給公社の前身である「財団法人神奈川県住宅公社」が設立されたのは1950年(昭和25年)のこと。戦後の住宅不足の解消と都市の不燃化を進め、急増する県内人口に対応する大規模住宅団地の建設、先駆的なモデルとなる住宅供給など、常に時代の要請に対応した住まいとくらしを提供してきました。現在もコミュニティを醸成する住宅や、保有資産を活用した団地や周辺地域の活性化により、よりよい豊かな暮らしの提案をしています。

この75年を6回の連載で公社の年史と共に振り返っていきます。

公社のこれまでの年史は公社のアーカイブ「年史」WEBページでご覧いただけます。

https://www.kanagawa-jk.or.jp/outline/archive/nenshi.html

公社住宅の軌跡 神奈川県住宅供給公社50年史-神奈川県住宅供給公社編(2001年9月)←クリックすると年史の電子ブックに飛びます

この「公社住宅の軌跡 ー神奈川県住宅供給公社50年史ー」は1992(平成4)年に制作された「公社住宅の軌跡と戦後の住宅政策 神奈川県住宅供給公社40年史」を元に、10年分を追加して2001(平成13)年に発行されたものです。

あらゆる切り口で創立以来の社歴を振り返った480頁余りの40年史本編でしたが、追記された50年史の本編は648ページとなり、目次だけでも25ページある超大作です。これに資料編の299ページがセットになっています。

40年史は「記念誌を単なる記録集にとどめることなく、公社事業を通して戦後のわが国の住宅史そのものとして語れるものに」という基本方針で3年かけてつくられています。(40年史の編集後記より)

最初は「50年史発行にあたって」と50年史を制作した当時の理事長のあいさつ。その次に「40年史発行にあたって」と40年史を制作していた当時の理事長のあいさつとなっています。

「40年史発行にあたって」の最後は、「21世紀まであと数年,公社は新しい発想をもって,大胆かつ細心に神奈川の都市・住宅づくりに取り組んでいきたいと思います。」と絞められています。

「50年史発行にあたって」で「21世紀にふさわしい都市環境づくりに邁進することが公社の使命と考えております。新しいニーズに対応する公社自身の自己改革があらためて問われることは間違いなく,今それへの挑戦をはじめています。」

と前理事長のコメントに答えるかのように記載されています。

40年史と50年史は今までのような写真集的なものではなく、昭和20年代の戦後の復興やその後の大量供給、バブル崩壊など、年代ごとの住宅事情や建設について、時代の流れも加えて50年を振り返っています。

本書は「本編」と「資料編」の全2巻構成で、戦後から2000年代初頭までの日本と神奈川県の住宅政策に沿った住宅を提供してきた公社の事業や取り組みを詳細に記録しています。

設立の背景と初期の活動や住宅供給と団地開発の歩みなどが記載されていて、汐見台団地や若葉台団地など大規模団地の開発の経緯や特徴が詳しく掲載されています。

また、用地の取得から住宅の建設を行った最後の時代の様子が掲載されていて、公社の組織体制や財務状況、経営方針の変遷についても記録されています。時代の要請に応じた組織改革の経緯が紹介されています 。

ボリュームはありますが、貴重な話もあり見応え、読み応えのある年史です。

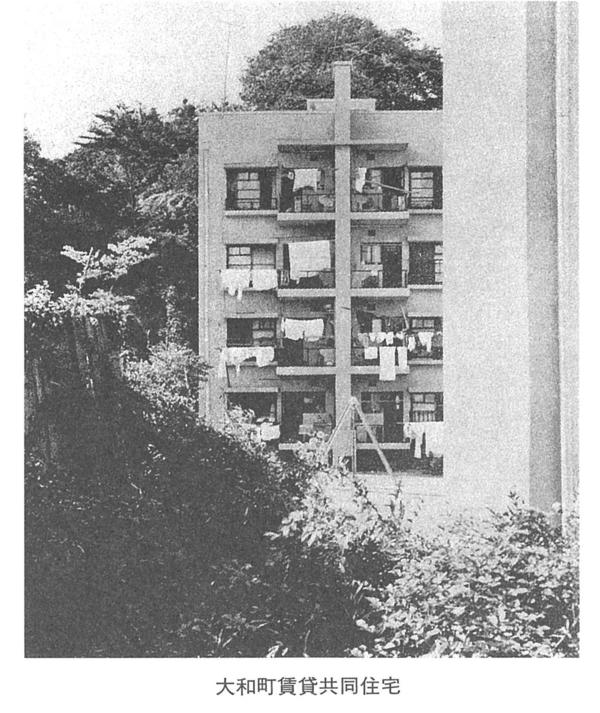

例えば、昭和26年に完成した「大和町」(横浜市中区)は公社の賃貸住宅第1号。当時としては最先端の鉄筋コンクリート造。浴室はなかったようですが、六畳と四畳半に加え、専用部にキッチンと水洗トイレが付いていました。家賃は2,800円(当時の大卒の初任給は6,500円)。安くはない賃料でしたが48戸の募集に対し、422人、約9倍の募集があったようです。

これを抽選で入居者を決めるのですが、抽選方法にクレームがはいったようです。「抽選というのは、公平に似て公平ではなく。住宅困窮の実態を調査して、困っている者の順に入居させるべきだ」という声があがり。実際に調査をしたようです。当時、職員は手分けをして、応募した422人を訪問。調査してみると虚偽の申し込み者がいたと発覚。このような実態調査は、その後行っていないようですが、当時の公社職員は住宅困窮の実情を直接肌で感じ、賃貸住宅第1号の入居者を決定したとのことです。

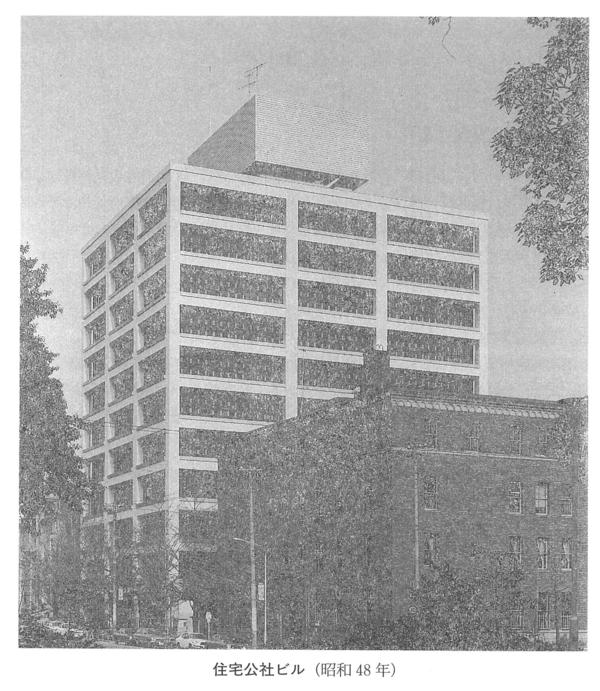

また、昭和44年に公社は横浜市中区日本大通33番地を新社屋建設用地として取得しました。昭和46年に工事が着工になりましたが、周辺が官公庁施設で囲まれていたこともあり、当時の施工担当者は「隣接の労働基準局から工事現場が丸見え状態なので、少しでもおかしなことがあると、何度も呼び出され是正書を欠かされたものだ」と語っている一方で「お陰で安全第一、無事故で工事を完了させられたことは、見方によっては感謝すべきこともであった」と語っている。

この様な、こぼれ話がちりばめられています。それ以外にも、団地開発を行うための用地買収の交渉や住宅プランの転換、バブル経済の破綻時の公社の対応など50年の歴史がつまっています。

公社OBなどへのヒアリングのほか、神奈川の住宅問題に対し、創意工夫を凝らした、住宅屋としての三十年を綴った「住宅屋三十年」(1969年11月、畔柳安雄(神奈川県住宅供給公社元理事)著)からも引用されています。

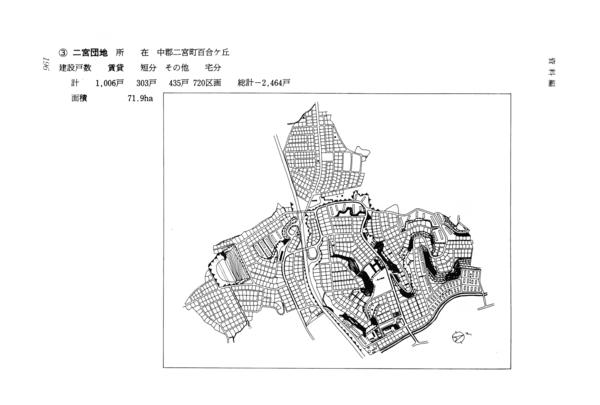

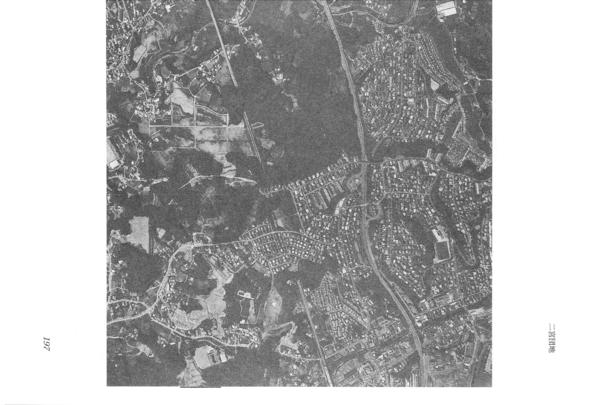

続いて、資料編。こちらは公社の50年史年表や、住宅の建設事業一覧、住宅建設戸数や推移。ドローンもない時代、団地の全体を撮るには航空機からしかなく、主要大規模団地を配置図と航空写真で掲載しています。

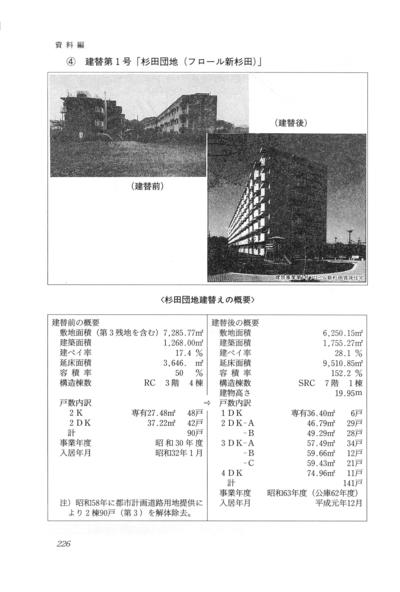

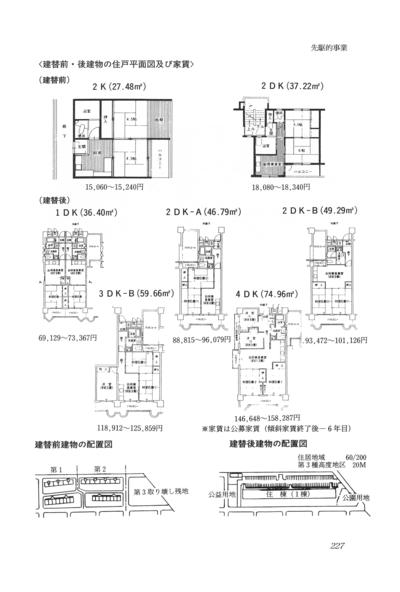

表や写真だけでなく、代表的な都市計画の事業内容や建替賃貸住宅第1号の「杉田団地(フロール新杉田)」や、公的住宅機関として全国初のケア付高齢者住宅などの先駆的事業の貴重な資料が多数掲載されています。

競争倍率の推移というページもあり、昭和49年度に募集をした一般分譲の竹山(木造)は37戸の募集に対し、20,674件の応募が来て558倍と驚きの倍率!ちょうど、高度経済成長期のころですね。

最期の付録されている「公社住宅平面プラン変遷図」では、昭和20年代から平成初期までの社会、経済情勢の変化が住宅設計や建築技術にどのような影響を与えてきたかを考察する内容が記載されています。

次回は、とうとう最終回。「激動と再生の20年―神奈川県住宅供給公社70 年史―(2022年2月)」をご紹介します。